Die FuWo war kein Magazin. Sie war eine Art Stadtarchiv auf Schotterbasis. Sie roch nach Linoleum, nach Umkleide, nach kaltem Rauch und warmem Stolz. Von Spandau bis Marzahn, von Lichtenrade bis Hohenschönhausen – sie hat jeden aufgeschrieben, der jemals einem Ball hinterhergelaufen ist. Und wenn du es einmal in die Aufstellung geschafft hast – selbst nur als Klammer in der 63. Minute –, dann warst du wer. Dann hattest du’s geschafft. Der Medienkonsum hat sich geändert. Heute: TikTok. Instagram. Oder wie auch immer der neue Gott der Aufmerksamkeitsökonomie heißt. Die Kids lesen nicht mehr. Scrollen, posten, liken, unzählige Reels – aber niemand mehr, der montags am Kiosk steht. Eine Print-Legende – weggewischt. Einfach so. Mit dem Daumen.

Montagmorgen in Spandau. Es nieselt. Ein Wind geht, der nach Laub, kaltem Kaffee und Zeitungspapier riecht. Ich gehe denselben Weg, den ich seit Jahrzehnten gehe. Kein Smartphone, keine Eilmeldung, kein Klingeln. Nur der Kiosk, der vertraute, mit dem alten Schild und der leicht schiefen Auslage.

Der Verkäufer nickt, ohne ein Wort. Zwischen uns liegt dieses Wissen, das man nicht aussprechen muss. Ich lege die Münzen hin, er reicht sie mir fast ehrfürchtig:

Die Fußball-Woche. Die Institution. Die Schotterplatz-Bibel. Seit 1923. 102 Jahre. Und heute: die letzte Ausgabe.

Ich blättere. Langsam. Wie durch das eigene Gedächtnis.

Erst Kreisliga, dann Bezirksliga, dann Jugend. Von Spandau bis Marzahn, von Reinickendorf bis Lichtenrade. Dann die Zeilen, die man nie lesen wollte:

„Einnahmenrückgänge, Kostensteigerungen und fehlende Investitionsmittel.“

So klingt es, wenn ein Stück Stadt stirbt – und sich dafür entschuldigt. Ende Legende. In der Sprache der Buchhalter.

Ich bin 60. Ich komme aus einer Zeit, in der Journalismus noch aus Blei bestand.

Als junger Reporter bei Springer wurde ich einmal losgeschickt, in die Setzerei.

Ich sollte „schauen, was die BZ macht“. Spionieren.

Auf den Druckplatten nachsehen, welche Schlagzeilen die Konkurrenz bringen würde.

Ich erinnere mich an das metallische Klackern, an die Männer mit grauen Kitteln und Zigaretten im Mundwinkel, die Druckerschwärze unter den Fingernägeln.

An das Summen der Maschinen.

An diesen Geruch: warm, scharf, nach Metall und Papier.

Ich stand dort, tat so, als würde ich beiläufig warten, aber in Wahrheit war ich ehrfürchtig.

Ich war Zeuge, wie Worte zu Körpern wurden, schwarz auf weiß, schwer wie Wahrheit. Heute würde keiner mehr verstehen, was „Setzerei“ überhaupt bedeutet. Kein Internet, kein Laptop, nur Blei, Hitze, Schweigen. So roch Journalismus damals.

Ich halte die FuWo in der Hand und denke: Wenn Papier stirbt, stirbt auch etwas in uns.

Ich denke zurück an einen Tag.

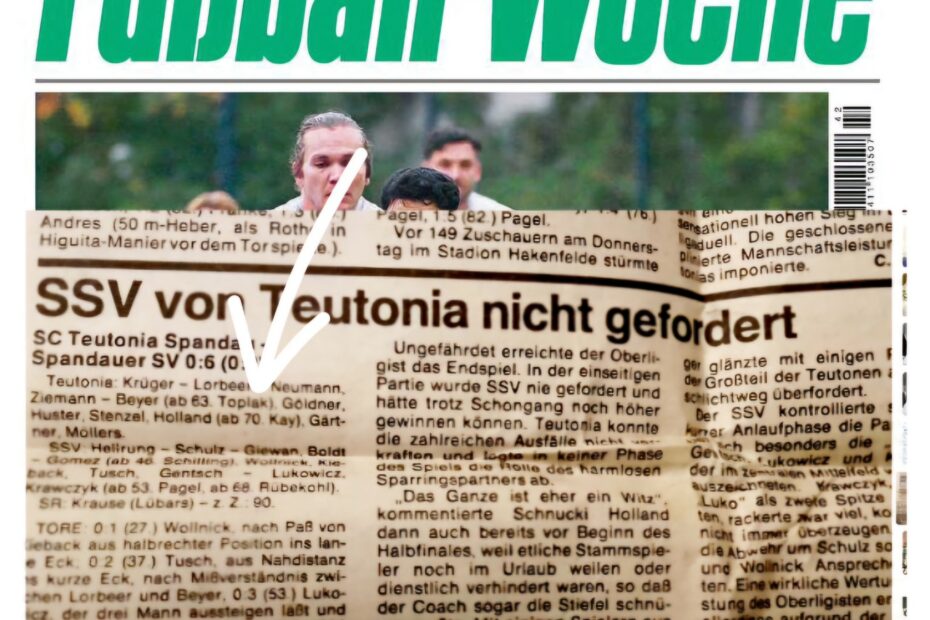

Volksblatt-Pokal. Teutonia Spandau gegen den damals großen Spandauer SV.

Auf dem Reko, dem Platz mit rotem Rekortan-Belag im Falkenhagener Feld.

Ein Untergrund wie ein alter Gummiknochen – hart, zäh, erbarmungslos. Wenn du da fielst, nahmst du Haut mit.

Die heutigen Helikopter-Eltern würden sofort eine Petition starten.

Ganz ruhig, inzwischen ist Kunstrasen verlegt. Glatt. Sauber. Steril.

Damals war ich 23.

Ich saß auf der Bank, Herz im Hals, Knie zitternd.

Kurz vor meiner Einwechslung kam der Reporter – der FuWo-Mann.

Er roch nach kaltem Rauch und Tabac Original, ein Duft, der nie wieder verschwindet.

Er beugte sich zu uns:

„Eure Namen?“

„Toplak“, sagte ich.

„Keil“, sagte mein Freund Andi.

Er nickte, notierte, sachlich, geübt, ohne zu wissen, dass er uns gerade für einen kurzen Moment unsterblich machte.

Dann, Minute 63: Einwechslung.

Ich kam rein, Puls wie Presslufthammer, und am Montag stand es da:

Toplak (63.).

Nur eine Klammer. In der Aufstellung. Aber für mich: Ewigkeit.

Wir standen drin. In der FuWo.

Andi hatte Pech.

Aus Keil war Kay geworden.

Einmal in der FuWo – und dann das.

Er starrte auf die Zeile, entsetzt, als wäre ihm sein Nachname gestohlen worden.

So muss sich Frank Mill gefühlt haben, als er damals in München vor dem leeren Tor an den Pfosten schoss.

Gemein, ja. Aber echt.

Und echt – das war die FuWo.

Sie schrieb über alle, die sonst keiner erwähnte. Über die, die montags zur Arbeit gingen, müde Beine, aber voll Stolz, weil sie wussten: Sie stehen drin.

1:0. 0:5. 10:0.

Egal. Sie war das Sprachrohr der Unteren, der kleinen Siege, bitteren Niederlagen, kleinen Anekdoten. Diese Chronik derer, die nie große Helden waren – aber Helden genug für eine Erwähnung in der FuWo.

Das Archiv der Namen, die man sonst vergisst.

Die FuWo war kein Blatt. Sie war ein Ritual.

Ein Rhythmus.

Ein Stück Berlin, gedruckt in Schweiß und Stolz.

Jeden Montag neu.

Ein Hochamt der Lederball-Literatur, eine Religion, ein Evangelium der Fußball-Kultur, die Generationen verband. Bolzplatz-Romantik. Gefüttert von einem flächendeckenden Netzwerk. Hörer in der Hand. In irgendeiner Telefonzelle. Oder Geschäftsstelle. „Hallo, hier ist Lübars!“ Überall Informanten. Aus dem letzten Winkel. Tore. Zuschauer. Karten. Zur Not auch die Zahl der Bratwürste. Für uns. Die Profi träumten. Aber in der 5. Herren kickten. Das letzte Blatt, das noch wusste,

dass ein 2:2 auf dem Sportplatz Biesenhorst manchmal wichtiger ist als ein 3:1 in der Bundesliga.

Und dann, der Abend.

In der Stammkneipe war sie längst angekommen – die FuWo – eine einzige Ausgabe im Ständer, eingerollt, leicht feucht, klebrig.

Der Laden gehörte Norbert Liß, einer lokalen Größe, einer, der überall gespielt hatte: SSV, Türkiyemspor, Hertha BSC, Hertha Zehlendorf, Wannsee. Trainer war. In Staaken. „Montagmorgen, wenn ich alleine in der Kneipe saß, habe ich erstmal die FuWo gelesen. Vor allem anderen. Einen Kaffee. Und Abdrücke von den Ellenbogen im Tisch!“

Dann öffnete er. „Biste bald fertig?!“ donnerte es durch den Gastraum.– „Nur noch kurz!“ – „Mach hinne!“ Sätze, so alt wie die Kneipe selbst. Einmal wöchentliches Gedränge. Lese-Stau. Öhrchen zum Beispiel sorgte regelmäßig für einen solchen. Er kam. Und verschwand. Versunken in Tabellen, Statistiken, Spielberichten. Gefühlt stundenlang. Das hatte fast schon autistische Züge.

Wenn Norbert die Gazette in den Ständer steckte, war das wie das Anzünden einer Kerze.

Jeder wollte mal stöbern, mal sehen, ob sein Name fiel.

Ein fast spirituelles Zeremoniell, ein Stück Alltag. Ein bisschen wie Lagerfeuer. Romantik. Kiezkultur.

Einer las, zwei guckten mit, drei diskutierten über einen falschen Abseitspfiff in der Kreisliga B.

Dann kam das Bier. Dann die Sprüche. Dann das Leben. Längst ist Norbert, den alle nur „Noppa“ nennen, kein Wirt mehr, sondern sowas wie der Chef-Platzwart in Spandau. „Ich steh drin!“, sagte er triumphierend. Da war er wieder. Dieser magische Satz. „In der letzten Ausgabe. Mit einem Bild von Türkiyem. Als wir den Berliner Pokal gewonnen hatten.“ Stolz schwang in seiner Stimme. Und Wehmut. Bei einem Mann, über den bergeweise Artikel veröffentlicht wurden. Aber die FuWo? Wie ein Ritterschlag. Nie Ritual.

Montag ohne FuWo?

Undenkbar.

Aber nun ist der Montag leer.

Kein Rascheln mehr, kein Kiosk, keine Diskussionen. Nur eine Erinnerung, die riecht wie Druckerschwärze und klingt wie das leise Knistern einer Seite, wenn man sie zum letzten Mal umblättert.

Und irgendwo, vielleicht bei der ü60 in Grünau, schießt einer gerade ein Traumtor – ein echtes, ehrliches, schmutziges Tor – und keiner schreibt es mehr auf.

– Berlin, Oktober 2025. Letzter Montag.

Ronald Toplak, geboren am 5. Februar 1965 in Berlin, ist seit über 30 Jahren im Sportjournalismus für verschiedene Hauptstadt-Medien tätig. 25 davon als Redakteur beim Berliner Kurier. Er schreibt – nach einer gesundheitlichen Auszeit – nun als freier Autor.